Современная русская поэзия: звезды первой величины - из цикла лекций, посвященных Году литературы

/ 9

В рамках мероприятий, посвященных Году литературы в России, состоялась лекция доктора педагогических наук, Заслуженного учителя Российской Федерации Натальи Беляевой «Современная русская поэзия: звезды первой величины».

В качестве основной черты современной русской поэзии Н.Беляева выделила её многообразие. В современной русской поэзии нет одной или даже нескольких групп, которые определяли бы основное направление, нет мейнстрима, невозможно назвать главную тенденцию. Единственный критерий, по которому возможна классификация — это отношение авторов к литературной традиции, к поэзии Серебряного, в большей степени даже Золотого века. Принимают они её или нет, стремятся развить её тенденции или относятся к ним с иронией и скепсисом.

Талантливых авторов много и в том, и в другом течении, поэтому имена Н.Беляева предложила выбрать из наградного списка национальной литературной премии «Поэт», учрежденной в 2005 году Обществом поощрения русской поэзии. Премия вручается за наивысшие достижения в современной русской поэзии ныне живущим поэтам, пишущим на русском языке, независимо от национальности и места жительства.

Александр Кушнер, первым получивший премию в 2005 году, известен по стихотворению «Времена не выбирают». В ранних стихах поэта чувствуется пристрастие к описанию сложных геометрических форм. Стихотворение «О здание Главного штаба!..» переполнено изысканными метафорами, через которые проводится мысль о том, что каждый миг содержит в себе особенные черты века. Здания в стихотворении становятся «зыбкими» – ведь они вчера были на свернутом в трубку чертеже, сегодня воплощены в камне, завтра, возможно, будет разрушено, а потом может оказаться восстановленным. Зрелым стихам А.Кушнера подобное свойственно меньше, в них появляется упоение бытом, ирония, даже элементы авангарда. Хотя в целом поэт остается приверженцем классической традиции, и даже в стихах, например, в «Пунктуация – радость моя!.…», полемизирует с представителями современной поэзии, сравнивая стихи без знаков препинания с деревом без птиц.

Многие стихи получившего премию в 2007 году Олега Чухонцева положены на песни, что интересно – только в наши дни, хотя написаны были давно. Его раннее стихотворение «Этот город деревянный на реке…» легко трактуется – человеческая судьба как дом, её нужно также тщательно строить и также беречь. Эти образы легко угадываются, в стихотворении нет изощренно глубокого подтекста. Стихи зрелого О.Чухонцева заметно усложняются. Показательно даже название вышедшего в 2003 году сборника – «Фифиа», что с суахили переводится как «то, что исчезает». В стихотворении «Две старых сосны обнялись и скрипят…» античные и библейские образы органично сочетаются с прозаизмами и просторечием, угадываются глубокие переклички с Александром Пушкиным, Михаилом Лермонтовым, «Кладовой солнца» Михаила Пришвина, метафоры становятся философичнее.

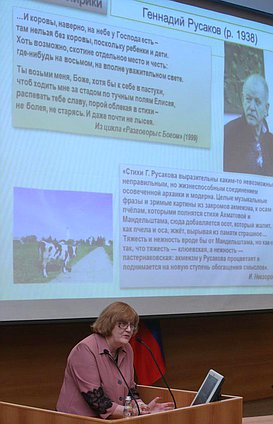

Стихи награжденного в 2014 году Геннадия Русакова долгое время не были широко известны, хотя печатались даже в «Новом мире». В стихотворении «…И коровы, наверно, на небе у Господа есть…» из цикла «Разговоры с Богом» угадывается лермонтовская традиция – отчаявшийся человек просит у Бога смерти. Стихи действительно были написаны когда Г.Русаков тяжело переживал смерть жены, поэтессы Людмилы Копыловой. Критика отмечала в них влияние Анны Ахматовой и Оспа Мандельштама, и вообще очень сильное влияние акмеизма. Это проявляется и в более позднем «Когда играет духовой оркестр…» которое явно созвучно стихотворению «Средь шумного бала случайно…» Алексея Толстого.

В направлении, стремящемся к отказу или как минимум значительному переосмыслении русской литературной традиции наибольший интерес, по мнению Н.Беляевой представляет русский постмодернизм. Характерная черта постмодернизма – ирония, постмодернизм отказывается от назидательной роли литературы, рассматривая её как игру, которая никого ничему не учит. Автор-постмодернист активно использует цитаты и клише, выражая свою позицию через них, при этом нередко придавая иной смысл.

Лауреат премии 2008 года Тимур Кибиров привлек к себе внимание «Вступлением к поэме «Сквозь прощальные слезы». Даже его беглое прочтение позволяет выловить множество цитат-«гиперссылок» на другие литературные произведения, создающих новую реальность. Это занимательная игра, требующая, однако определенного культурного багажа. В другом стихотворении «Ну была бы ты что ли поменьше…» из цикла «Нищая нежность» угадываются отсылки к Михаилу Лермонтову, Александру Блоку, Анне Ахматовой и Александру Пушкину, Константину Симонову, советским песням. Изображая свою страну неприглядной и даже неприятной, автор тем не менее в последней строчке расставляет все по местам, вводя даже своеобразный патриотический контекст, признаваясь, что любит Родину такой, какая она есть. Подобное переосмысление возможно не только на российском литературном материале, например, в стихотворении «Красивы небо и земля…» обыгрываются мотивы из вышедшего в середине XIX века английского поэтического сборника «A Shopshire lad». Современный Т.Киберев во многом отходит от эстетики постмодернизма, например, в его «Ars poetica» («Гляди! Во все глаза гляди, читатель мой!..) скрытых цитат намного меньше и разговор с читателем строится иначе.

Получивший премию в 2010 году Сергей Ганделевский в молодые годы входил в творческую группу «Московское время», а в сейчас возглавляет журнал «Иностранная литература». Его юношеское стихотворение «Когда волнуется желтеющее пиво…» иронично, но эта ирония не переходит в высмеивание – сам поэт называл такую позицию «критическим сентиментализмом». Эта иронию С.Ганделевский нередко проявлял и по отношению к самому себе, например, упоминая «закрытые кавычки» в стихотворении «На севере диком стоит одиноко писатель…». В его зрелом стихотворении «Мама маршевую музыку любила…» такой ироничности почти нет, наоборот, там проводится мысль о том, что отвергая многое, мы не можем отвергнуть всё, потому что это – жизнь наших предков. И как бы мы ни оценивали их, мы связаны с ними множеством невидимых нитей, без которых не можем существовать.

Юлий Ким, лауреат премии 2015 года, известен как автор песен к кинофильмам (под псевдонимом «Ю.Михайлов»). Его ранние работы очень лиричны, стихотворение «19 октября», созданное во времена преподавания в колмогоровской школе, насквозь пушкинское и очень красивое. «Губы окаянные…» считали народной песней. Молодой поэт как будто намеренно избегал в своих стихах политических мотивов, даже несмотря на то, что в жизни не скрывал антисоветской позиции и был активным участником диссидентского движения. Эти мотивы проявляются у сегодняшнего Ю.Кима. Его «Песнь пятой колонны» отличается дерзостью, резкостью, даже желчностью. В другом позднем стихотворении «Московский разговор» появляется не свойственная ранее толстовская назидательность.

Безусловно, список интересных современных русских поэтов не исчерпывается этой шестеркой. Перечислив такие имена, как Светлана Кекова, Инна Лиснянская, Вера Павлова, Олеся Николаева, Елена Шварц, Алексей Алёхин, Татьяна Бек, Максим Амелин, Денис Новиков, Лев Лосев, Александр Ерёменко, Михаил Щербаков Н.Беляева подчеркнула – талантливых авторов в России много, и все они достойны того, чтобы их читали, изучали, чтобы о них спорили.

В заключение Н.Беляева обратилась к слушателям с призывом читать, а ещё лучше – писать стихи.