О «Реквиеме» Анны Ахматовой - из цикла лекций, посвященных Году литературы

/ 7

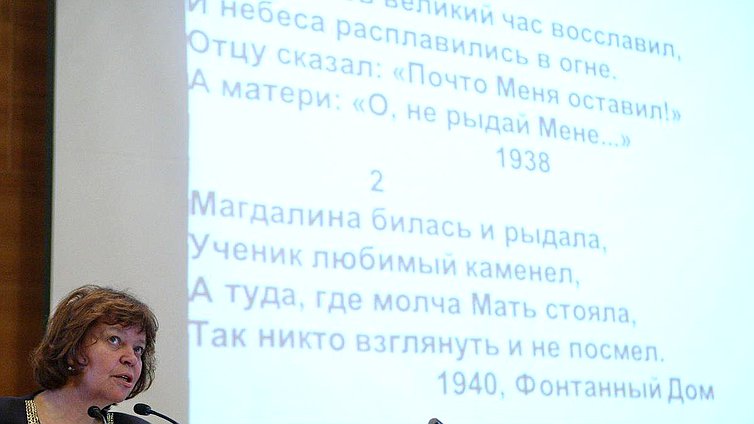

В рамках мероприятий, посвященных Году литературы в России, состоялась лекция Заслуженного учителя Российской Федерации Елены Абелюк «О «Реквиеме» Анны Ахматовой».

Е.Абелюк предложила необычный опыт прочтения поэмы, который случился в 1987 году, вскоре после первой публикации поэмы в СССР, на занятиях литературоведческого кружка при Дворце пионеров. В те годы печаталось много неизвестных ранее произведений, но не было «литературы вокруг». Работу с текстами приходилось начинать с чистого листа, вести исследования самому, но это оказалось захватывающе, открывались по‑настоящему интересные вещи. Даже сам круг использованных источников оказывался показательным для истории и культуры тех лет.

Даты создания ахматовского «Реквиема», 1935 – 1940 годы, достаточно условны, работа была, скорее всего, начата раньше. Изначально это были отдельные отрывки, цикл лирических стихотворений, замысел объединить их в поэму с целостным сюжетом возник позже. Но и 1940 год тоже не был окончательным. Записные книжки А.Ахматовой хранят следы работы над этими стихотворениями и в 50-е, и в начале 60-ых годов. Позже поэма получила эпиграф – четверостишие из написанного в 1961 году стихотворения и датированное 1957 годом прозаическое предисловие. Но в целом, заметила Е.Абелюк, с датами у А.Ахматовой связано немало загадок – часто повторяются одни и те же числа, и поэтесса наполняет их особым содержанием.

В начале шестидесятых А.Ахматова начала надиктовывать сложившийся текст, даже отправляла его в «Новый мир», но опубликована поэма не была, так как для тех лет слишком «перехлёстывала». Более двадцати лет «Реквием» распространялся в самиздатовских списках, выходил несколько раз в зарубежных изданиях. В СССР поэма впервые была напечатана в 1987 году в журнале «Знамя».

Е.Абелюк обратила внимание, что если печатные издания, как российские, так и зарубежные воспроизводят название по‑русски, то для самиздата характерен латинский вариант Requiem. А.Ахматова в своих черновиках тоже писала по‑латыни, и это было для неё принципиально важно.

Само название Requiem вызывает в памяти заупокойную католическую мессу, и возникает естественный вопрос: связан ли текст ахматовского «Реквиема» с текстом церковной службы? Интерес, который А.Ахматова проявляла в 40-ых годах к творчеству Моцарта, отмечен многими, и текст моцартовского «Реквиема» был ей, скорее всего, хорошо известен… Переклички двух текстов действительно обнаружились. По палитре скорбно-трагических настроений оба текста тоже близки, но есть и серьезные отличия. Если в католическом «Реквиеме» за частью «Распятие» следует часть «Воскресение», то у А.Ахматовой такого нет.

В «Посвящении» возникают ассоциации с библейскими разрушенными, проклятыми «одичалыми» городами. Подобное восприятие сегодняшнего дня как конца света вообще было свойственно поэзии начала XX века, и в ахматовских стихах это проявляется особенно ярко. Также начинается перекличка и с русской классической литературой – цитата из пушкинского «Послания декабристам». Цитата нарочито закавычена, и невольно встает вопрос, в том же смысле она приведена или наполнена иным значением? И действительно, если у Пушкина «любовь и дружество» преодолевают все препятствия, то у А.Ахматовой – «каторжные норы и смертельная тоска». Появляется характерная для А.Ахматовой звукопись: «вЕЕт вЕтер свЕжий» — «ключей постылый скрежет да шаги тяжелые солдат». И здесь же звучит идущая через все творчество А.Ахматовой тема надежды. «Посвящение» как будто собирает те мотивы, которые потом пройдут через всю поэму.

В первой части у поэмы резко меняется лирическая героиня — появляется средневековая русская женщина. Образ «стрелецкой жёнки» характерен для русского фольклора. Она — женщина из народа, её горе – это народное горе. Не случайно, что когда поэма была опубликована, сразу заговорили о её народности, а в самиздатовские времена она нередко воспринималась как фольклорный текст.

Далее возникают другие, пронизанные фольклорными мотивами образы. Это и «тихий Дон» — совсем не тихая в реальности река, в народных песнях часто связанная со слезами, и превращающийся в живое существо месяц, который в стихах А.Ахматовой часто становится и свидетелем, и участником событий, нередко – зловещей фигурой.

Появляется ещё один характерный для А.Ахматовой мотив – раздвоение лирической героини. Образ двойника, тени, постоянно встречается в её поэзии. Привязанность к этому мотиву литературоведы объясняют тем, что А.Ахматова прожила такую долгую и непростую жизнь, осознавая при этом необходимость быть свидетелем всех происходящих вокруг событий, что ей стало казаться, будто она прежняя – это не она, а какой‑то другой человек. Не она страдает, и не она радуется.

Возникающее дальше противопоставление каменного и живого тоже свойственно как А.Ахматовой, так и русской поэзии в целом, в которой каменное связывается с тяжестью, с испытанием. В ахматовском «Реквиеме» это «каменное» разрешится в эпилоге образом памятника, который у поэтессы наполнится новым содержанием – это памятник страданиям современников, за которым угадывается фигура плакальщицы.

В эпилоге «Реквиема» особенно важна вторая часть. Здесь снова предстает во всем своём мастерстве ахматовская звукопись. В поэме названо много звуков, а в эпилоге они ещё описаны. В какой‑то момент стихи начинают звучать как колокол, этот звон нарастает, усиливается, превращается в набат — и неожиданно обрывается. Возникает отдаление – и временное, и пространственное. Трагическое уходит. Сливаются эпос и лирика.