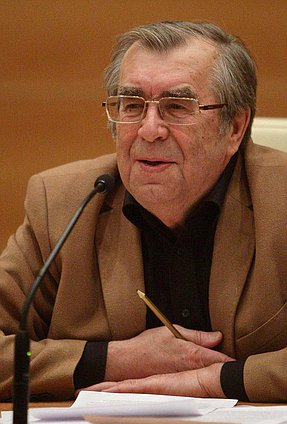

Главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин выступил с лекцией о традициях русских литературных журналов

/ 4

В рамках мероприятий, посвященных году литературы в России, литературный критик, главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин выступил с лекцией «Журнальная Россия» — о традициях русских литературных журналов.

В начале своей лекции С. Чупринин обозначил четыре традиции, характерные для русской литературной журналистики, отличающие ее от западной.

Российские журналы, как правило, возглавляют крупные, авторитетные, знаковые фигуры своего времени. В журналах публикуются не только литературные произведения, но и рецензии, статьи, полемика, трактаты. Российский литературный журнал — это «литература и жизнь, взятые, понятые и транслируемые вместе», отметил лектор. Каждый журнал имеет свою мировоззренческую позицию, «сильную мысль», «генеральную думу».

Между различными журналами постоянно идет полемика, противостояние, даже «журнальные войны». Каждый журнал воспринимается не как совокупность текстов, а как целостное высказывание, слово автора отождествляется с журналом, авторский и редакторский коллектив становятся командой единомышленников.

По мнению С. Чупринина, эти традиции сложились при зарождении литературной журналистики в XVIII веке, ярко проявились в веке XIX. И даже в XX веке, при советской власти, несмотря на стремление насадить единую политическую позицию, единственный творческий метод, каждый журнал имел свою позицию, свое неповторимое лицо.

Критически, как это свойственно творческим людям, относясь к советской власти, С. Чупринин, тем не менее, признал – в то время было престижно быть культурным, не просто интересоваться литературой, кинематографом, живописью, но и иметь свое мнение. И пусть выбор был невелик, но из этого рождалось общее информационное поле, «было о чем поговорить», легко было узнать «своего».

Настоящим расцветом литературных журналов стала вторая половина 80-х — начало 90-х годов. В то время публиковались недоступные и даже «запрещенные» ранее литературные произведения, ярко-полемичные публицистические статьи, и, как следствие, тиражи достигали миллионных цифр. Журналы фактически приняли на себя миссию книгоиздания, не только заменяли политические партии, но и исполняли роль «фабрик развлечений». По крылатой фразе того времени, читать было интереснее, чем жить.

Положение изменилось в 2000-е годы, когда издательства окрепли, получили возможность издавать книги быстро, а молодым авторам уже не обязательно было иметь журнальные публикации до того, как выйдут их книги. Журналы на таком фоне стали «неторопливыми»,их тиражи упали в сотни раз, несмотря на то, что были и талантливые авторы, и интересные произведения.

Если современные издательства в большей степени ориентированы на коммерчески успешную литературу (что не исключает возможности за счет «бюджетообразующих» авторов выпускать книги, рассчитанные на узкий круг ценителей), то современные литературные журналы не публикуют бестселлеров, их ниша – то, что можно сравнить с фестивальным кинематографом. С. Чупринин назвал эти произведения «литературой до востребования», выразив надежду, что собравшиеся в зале молодые слушатели когда‑нибудь обратятся к этим книгам.